山岳通勤列車、神戸電鉄有馬線をスケッチする

関西在住時代、何度か通わせてもらった神戸電鉄有馬線の記録です。

私自身は大阪・北河内出身なのですが、学生時代を神戸で過ごしたこともあり、何度か通わせてもらった神戸電鉄。とはいえ、神鉄の高額な運賃は学生の懐にも大ダメージでして…。専ら、距離的に通いやすい鈴蘭台以南を攻めておりました。

この区間の見どころと言えば、最大50パーミルという急勾配をぐんぐん登っていく、過酷な線形でしょう。これが観光用の登山鉄道ならば、まだ話は分かります。しかしながら、この神鉄線が凄いのは、沿線に数々のニュータウンを抱える通勤・通学路線であるということなのです。無表情の学生が参考書片手に試験勉強、寝不足のサラリーマンが座席でうとうと、そんなラッシュアワーが六甲の山沿いに繰り広げられているのです。

六甲山地に寄り添い、貫き、港町と北部のニュータウンを接続する、ダイナミックな「山岳通勤列車」の記録です。

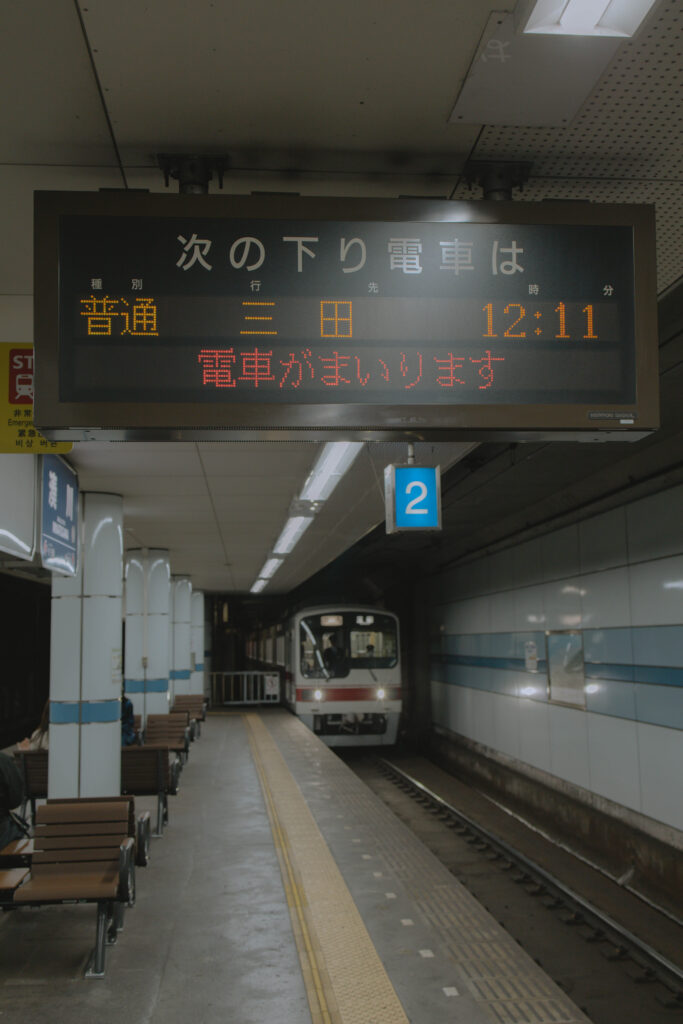

神戸電鉄有馬線の実質的な始発駅、新開地。私鉄四社が乗り入れる中心駅のひとつです。「実質的な」と述べましたが、この新開地を含めた地下線が「神戸高速鉄道」の路線であることは、もはや関西の鉄道ファンからすれば周知の事実でしょう。阪急・阪神・山陽が乗り入れる「東西線」と、神鉄が乗り入れる「南北線」の二路線から成り、その名の通り神鉄線は南北の軸を担います。

そしてこちらが正真正銘“神戸電鉄の”始発駅、湊川。昭和3年(1928年)の開業当時の姿を残す、レトロな駅舎です。地味に見えますが、よくよく目を凝らすと、瀟洒な紋様がかたどられていることが分かります。駅舎の上の空間は「湊川公園」です。と、ここで疑問が生じます。「どうしてこんなに高い位置にあるの?」と。イマドキな「立体都市公園」のはしり?いえいえ、違うんです。

元々この地には町名と同じ名の川が流れていましたが、しばしば氾濫を起こし、住民を悩ませていました。明治34年(1901年)、とうとう付け替え工事が行われることになります。残された旧河道ですが、ただ埋め立てればいい、という訳にはいきませんでした。なぜなら、湊川は「天井川」だったからです。

https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/kawa_2-1.html(国土地理院HP「天井川」)

地理の授業で聞き覚えのある方もいらっしゃるかと。詳しくはこちらのリンクを参照して欲しいのですが、とにかく河床が周囲の土地より高かったのです。では一体どうしたのかと言いますと、上流側は堤防の高さに合わせて河床を埋め立て、下流側は両岸と同じ高さまで堤防を切り下げました。その上流側にあたる土地に造成されたのが湊川公園だったのです。

ちなみに、隣の「新開地」はかつての湊川河川敷に名づけられた地名。この一帯は、近代神戸の治水事業と縁の深い土地だったのです。

湊川駅に寄り添うように立地しているのが「湊川商店街」。結構な賑わいを見せています。湊川という町が重要な地位を占めていた時代を現代に伝える、生き証人のような存在です。

地上階の出口周辺はそれなりに広く、系列の観光会社が併設されるなど、ターミナル感があります。

一方、地下改札からホームにかけては全体的にこじんまりとしており、施設の古さも拭えず。言ってしまうと冴えない印象ですが、私はこういう雰囲気が大好物です。

湊川を発車した列車は、やがて地下トンネルを脱出。ぐんぐんと高度を上げていきます。

春になると、沿線を彩る桜並木が車内を賑わせてくれます。そうすると直ぐ駅に到着。神鉄長田駅です。

カーブ区間かつ南向き~東向きの線形ということで、数ある桜スポットの中でも撮影しやすい区間なのではないかと思います。神鉄のカラーリングと満開の桜の相性も抜群ですしね。(銀箱以外は、という注釈つきですが…)

長田駅。所在地の区名を名乗る駅ですが、同区の中心地は地下鉄長田駅とか、高速長田駅とか、JR新長田といった海側の地域。翻ってこの神鉄長田は、僅かな平地に建設された、どこかローカル感の残る住宅街の駅です。とはいえ駅勢圏はそこそこ広く、日中は全ての列車が停車します。

抜けの良い日は、大阪湾を挟んで泉州地域を望むことができます。

余談ですが、私が通っていた学校の教室の窓からも、大阪湾が望めました。抜けがよく、かつ早めに授業が終わる日は、朝から下校時までひたすらそわそわしていたことを思い出します。そんなことをしているから成績が落ちるねんな。

ひたすら登っていきます。他所の人間からすると興味が尽きないのですが、地元の方にとっては日常です。

ちなみに、神鉄車の乗務員室における必需品はこちら、「砂入りペットボトル」です。急坂で空転しそうな時に撒くのでしょうね。

長田を過ぎると徐々に緑が増えてきます。

街よりも一段高い所を走ります。前側パンタが凛々しく見えますね。

丸山駅。ぶっちゃけ、駅自体にはあまり印象がありません。撮る時は一つ隣の長田か鵯越(後述)で降りちゃいます。高台にある、閑静な駅です。

丸山駅を出ると、また更に高度を上げていきます。

山、海、港、街。自然と人が交わり、そこに営みがあることを実感させられます。関東に越してみて感じたのですが、広大な関東平野と比較すると阪神地域って本当にこじんまりとしているなと。その分、密度も濃かったなと。

俗に「鵯越俯瞰」として有名な場所。私が初めて神鉄を撮影した場所でもあります。住宅街、長田区中心部の高層建築群、大阪湾、そして泉州が一直線に並ぶ様は壮観です。神戸電鉄という鉄道の特性を如実に伝える場所だと思っています。勝手に。

鵯越駅。ここまで来ると、六甲山地は目と鼻の先です。立派な跨線橋がありますが、実際には両ホームに改札口が設けられており、それと引き換えに長らく使用休止状態です。

上りホームの鈴蘭台側は面縦ポイント。坂を駆け下る列車を収められます。長らく撮影していないので、今どうなっているかは分からないですが。写真の1115Fは2019年春に廃車となりました。ローマ字無しの旧幕に、電球の前照灯(無灯火)に、カッスカスの塗装…当時の神鉄の旧型車は、このスタイルが一番印象に残っています。

鵯越を過ぎると、山岳区間最大のハイライトと言うべき区間に入ります。

山裾を蛇行しながら、時にトンネルで山肌を穿ちながら、着実に登っていきます。

そして、列車が居る位置になにかホームらしきものが。ここにはかつて、菊水山という小さな駅がありました(2005年休止⇒2018年廃止)。周辺に集落は皆無、菊水山に登るハイキング客くらいしか使い道のない駅で、晩年は1日に上下それぞれ十数本しか止まらない秘境駅でした。そんな駅に改札なんてものはなく、車掌が手売りでチケットを販売していたそうです。廃止間際の葬式ラッシュとか、どう捌いていたんだろう。

いよいよ沿岸部が遠くなってきました。この辺りの地域は、六甲山地を隔てて「表六甲」「裏六甲」と呼称されたりしますが、ここの風景は特に「裏」という趣を強く実感します。

この写真は、「石井ダム」の築堤上から撮影しています。当ダムは平成20年(2008年)の竣工。新湊川水系の洪水対策として烏原渓谷に建設された、自然調節方式を採用する重力式コンクリートダムです。新湊川とはなんぞや、という話ですが、実は湊川の正式名称。湊川公園の話でも出てきた付け替え工事を機に改名されました。流路が変更された「新」湊川ですが、その後も何度か洪水に見舞われます。特に昭和42年(1967年)7月の台風による洪水は、下流を中心に約3万7千戸を超える浸水被害を発生させる甚大なものでした。この災害は、新湊川水系の治水事業は大きく進むきっかけとなり、石井ダムの建設計画にも繋がっていきます。

神戸電鉄沿線の歴史は、近代の神戸市における治水事業の歴史でもあった。これは、調べてみて初めて知ったことでした。

有馬線の列車は、石井ダムを横目にする間もなく菊水山直下の長いトンネルに入ります。トンネルを抜け、鈴蘭台車庫の横を通り、プラレールのような勢いある急坂を登った先が鈴蘭台駅です。有馬温泉・三田方面と三木・粟生方面の二手に分かれる、神鉄線の要衝。街としては、かつて「関西の軽井沢」とも称されたニュータウン都市(という名のオールドタウン)です。とすると、湊川~鈴蘭台間はさしずめ「関西の碓氷峠」?いやあ、流石に…(笑)

山岳通勤列車こと、神戸電鉄有馬線。ユニークな線形に沿って、様々な情景、歴史、文化が詰まっていました。皆さんも、有馬温泉でひとっ風呂浴びる前に、この区間の面白味を味わってみてはいかがでしょうか。いつまでもデザインの変わらない、加古川を渡る1100系が描かれたフリーきっぷを片手に。(※1,2,3,4)

【注釈】

(※1) 7月から翌年1月の半年間のみ発売です。それ以外のシーズンは、「神戸街めぐり1dayクーポン」の神鉄拡大版をご利用ください。

(※2)新開地駅窓口では発売しておりません。乗り換え口にあるセブンイレブンでご購入下さい。

(※3)神戸高速線はきっぷの乗車範囲外です。新開地から乗り継ぐ際は、新開地~湊川間の運賃を別途お支払いください。

(※4)頼むからもう少し使い易くしてください…。

(おしまい)